2025年5月10日,作为“CCF技术公益日”核心环节之一的2025 CCF技术公益马拉松决赛路演在复旦大学圆满落幕。经过近两个月的激烈比拼,入围团队围绕真实社会问题展开现场答辩,呈现了一场技术与公益深度融合的思想盛宴和实践演练。

本届赛事由中国计算机学会公益工作委员会主办,NGO2.0承办,聚焦“探索技术新境界,助力公益新突破”主题,继续采用“线上开发 + 线下决赛”双阶段赛制,共设置三大公益需求方向:AI数字人陪伴阿尔茨海默病患者、AI辅助无障碍影视推广、AI提升海洋垃圾识别效率。所有赛题均来自一线公益组织,体现了赛事对“真实场景、真实问题、真实落地”的持续坚持。

经过前期初赛评审,最终共有9支队伍从报名的27支队伍中脱颖而出晋级决赛。决赛现场,团队以PPT讲解、DEMO演示、评审问答等形式,对各自方案进行全方位展示,涵盖人工智能、大语言模型应用、多模态识别等多项前沿技术,同时结合用户痛点与实际可行性展开系统性论证,赢得评委高度评价。

本次论坛主席CCF公益工委副主任/NGO2.0 副理事长谢栋,NGO2.0项目总监谢佳怡,介绍了大赛的规则和精神,与传统更注重商业发展的Hackathon相比,技术公益马拉松更强调技术创新与社会责任的结合。要求参赛者不仅具备创新思维和超强技术实力,还需要关注如何利用专业知识和技能来解决社会问题,推动公益事业的发展。

为保证评审的公正多元,大赛采用单位回避原则,邀请了来自技术方和公益需求方组成的评审团,他们分别是CCF公益工委委员、北京东方计量测试研究所高级工程师 周黎,CCF公益工委执行委员、微软亚洲区员工公益事务总监 王岭 ,CCF技术公益大使、CCF开源发展委员会执委、开源社执行长 梁尧,上海剪爱公益发展中心理事长 汤彬,浙江特殊教育职业学院资源中心专任教师 傅悦,舟山市千岛海洋环保公益发展中心理事长 何力。

路演现场,各支队伍展现出了极高的专业素养和创新精神。他们不仅在技术实现上表现出色,更在公益理念的传达上令人印象深刻。从AI数字人陪伴阿尔茨海默病患者,到AI辅助无障碍影视推广,再到AI提升海洋垃圾识别效率,每个项目都紧密围绕社会痛点,提出了切实可行的解决方案。

来自华南理工大学的智能机器人团队开发了“AD Caregiver”——一款面向阿尔茨海默病患者的AI数字人陪伴软件。该方案聚焦患者普遍存在的近事遗忘、重复发问及情感陪伴缺失等痛点,通过个性化数字人技术实现全天候智能交互。系统支持上传患者亲属3-10秒的音频样本,即可克隆生成高度拟真的专属音色,结合方言适配与多语言支持,数字人能够以患者熟悉的语音风格进行交流,有效缓解患者的认知焦虑。方案采用前沿的零样本语音合成与深度学习技术,集成Vosk语音识别、DeepSeek对话引擎等模块,兼顾高精度与低延迟。

“AI for AD”团队致力于为早期认知症人士提供情感陪伴,并通过认知训练帮助延缓认知症人士的病情发展,同时为照护者缓解照护压力。团队结合全双工语音交互、情绪识别、RAG等技术,打造出一款语音交互小程序——Memo,通过AD用户端和照护者端两端呈现,实现为认知症人士提供语音交互陪伴、情绪监测、六感训练等场景化服务,同时为照护者提供辅助陪伴、状态监测、异常告警等服务,在照护者不在场状态下,帮助照护者陪伴认知症人士并监测状态,提升认知症家庭的不同成员生活质量。

北京联合大学的“源忆守护”团队,针对阿尔茨海默病患者开发了一款名为“小源”的AI数字人陪伴方案。该方案通过多模态交互技术,结合语音识别、情感识别和大模型智能问答,为患者提供个性化的情感陪伴与认知训练。它支持多语言和方言,能够根据患者的情绪和记忆进行实时互动,播放舒缓音乐、讲述怀旧故事,并开展逻辑思维训练,延缓认知衰退。同时,“小源”还具备安全提醒功能,如跌倒警报和离家监测,保障患者安全。

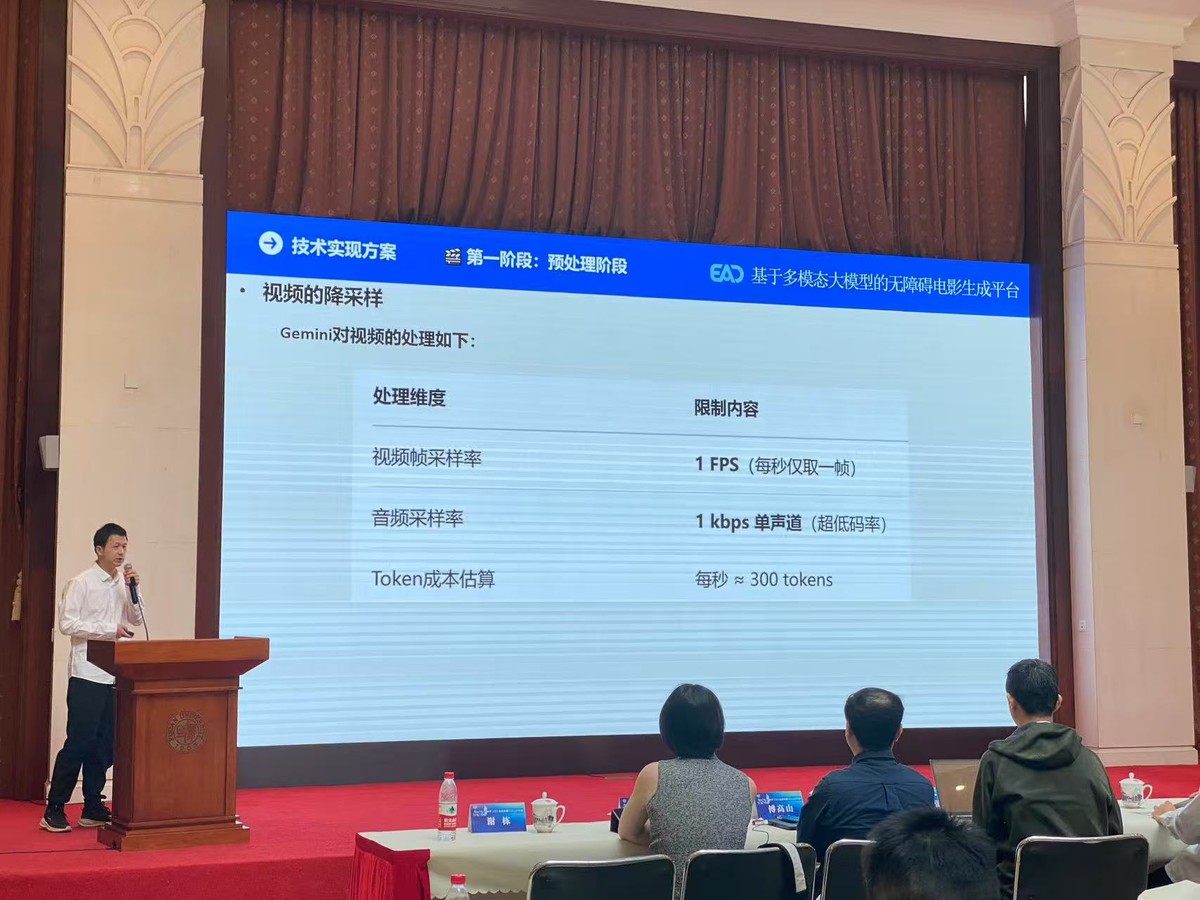

来自吉林大学的“针锋相队”团队开发了一款基于多模态大模型的无障碍电影制作工具,旨在帮助无障碍电影制作者进行更高效的创作。该工具以Google Gemini多模态大模型为核心,融合人脸识别、语音检测、情感分析和语音合成等技术,并支持用户个性化调整。它能够实现从互联网自动获取角色信息、电影角色识别、精准提取语音间隙、自动生成旁白文本以及旁白语音合成等具体功能,生成内容准确、播放流畅的无障碍电影。

来自黑暗花开团队的AI无障碍影视解说生成系统,通过构建智能多模态技术链路,实现了影视内容的自动化无障碍解说生成。系统采用Silero VAD算法精准识别无对白片段,结合InternVideo2.5-Chat-7B多模态大模型进行高质量场景理解,自动生成专业解说文本,并通过语音合成技术将文字转化为自然流畅的解说音轨。该系统有效解决了传统无障碍影视制作成本高、周期长、覆盖范围有限等问题,将制作周期从数周缩短至数小时,实现新片同步上线,让视障群体能与明眼人同步享受影视艺术。方案采用全流程自动化设计,同时支持人机协同优化,既保证了高效率,又确保了专业质量。

来自浙江大学的“别再出bug了”团队开发了一款名为EagleMovie的无障碍电影智能制作系统。系统采用了自研的字幕识别技术与语音合成技术,能精准识别出电影中的旁白区间,并合成高质量的智能语音。同时,团队提出了个性化提示词工程,系统在Qwen2.5VL的基础之上实现了高质量的旁白生成,可以针对不同电影背景、风格、情感基调生成精准的旁白脚本。在传统的无障碍电影制作流程中,区间标注、脚本撰写、旁白录制等工作需要专业人员投入大量时间。而EagleMovie则通过智能化的处理方式,将这些繁琐的流程自动化完成,缩短了制作周期,并降低了制作成本。

来自安徽大学的正能量代表队带来了“海洋卫士”这款产品,设计了一套空-天-地-海一体化的多维智能巡检平台,通过融合卫星、无人机、无人船和地面VR等技术,构建全方位、多视角的智能监测系统。卫星负责大范围宏观监测,无人机和无人船专注于局部精细化监测,地面VR则实现全时段监控,有效突破了传统治理中人力成本高、效率低以及受地形和天气限制的问题。项目的核心技术包括多平台数据协同监测、多源数据统一表征、轻量化模型蒸馏以及海洋垃圾溯源技术。通过数据扩充与标注、多模态检测和溯源定位等功能,实现了对海面垃圾、油污、生物污染等多类污染物的精准识别与定位,并结合大模型追溯垃圾来源,为海洋生态保护提供有力的决策支持。

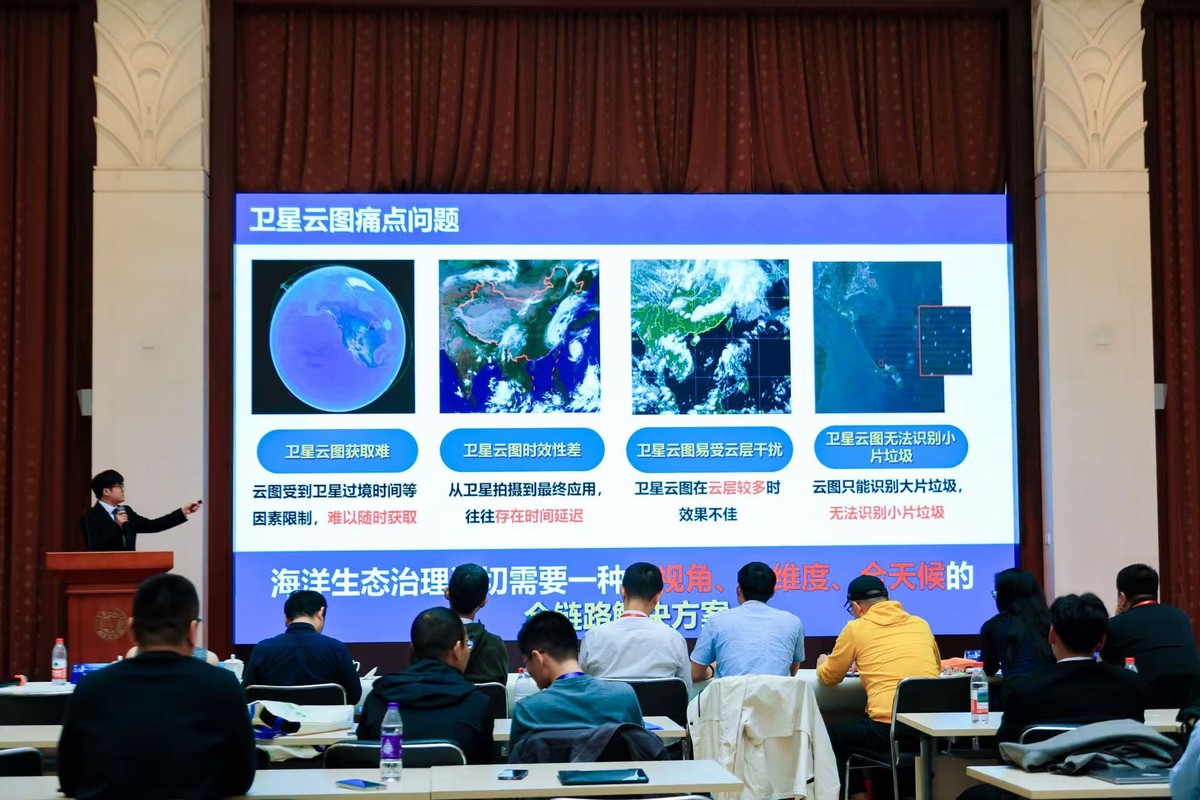

来自中国海洋大学的OUC AI LAB团队设计实现了高光谱+无人机智净海洋系统,通过高光谱卫星图像在公里级尺度定位海洋垃圾集群,结合实时目标检测技术,通过无人机地毯式扫描,获取海洋垃圾具体信息,将实时海洋垃圾状态发送到平台进行数据可视化,提供完整解决方案,助力终端志愿者团队精准行动,让海洋垃圾无处遁形。

来自浙江大学的VIPA团队设计的净海之眼是一套集成多个AI算法的三级海洋垃圾检测预测平台,旨在从系统角度解决净滩计划增效、漂流垃圾预测和垃圾高效搜寻反馈等难点问题。海洋漂流垃圾检测可以发现海洋垃圾位置,并向预测模块提供预测起点;垃圾流向预测模块预测垃圾可能的上岸区域,为净滩计划提供依据;轻量化海滩垃圾检测模型支持部署到无人机,并依据预测区域提高垃圾搜寻效率,实时反馈巡检结果。

专家组成的评审团从技术实现、问题理解、创新性、社会价值与可持续性等维度进行综合评审。最终,三大奖项揭晓,AI for AD、别再出bug了、正能量代表队三支队伍分别摘取最佳策划、最佳技术、最佳创意三项大奖,获得50000元现金奖励,其他6支队伍获得3000元参与奖励。

本场赛事颁奖嘉宾CCF会士、监事长,北京大学教授金芝表示,“在今天的路演中,各参赛队伍表现卓越。在情感陪伴与认知障碍干预赛道,选手借助情感识别和个性化交互技术,温暖陪伴患者,帮助他们对抗孤独和认知障碍;AI辅助无障碍影视推广赛道上,选手通过技术手段,让视障群体也能畅享影视文化资源,推动社会包容性发展;AI提升海洋垃圾识别效率赛道里,选手运用先进图像识别技术助力海洋环保,凸显科技在生态保护方面的巨大潜力。诚挚感谢所有评委、嘉宾和工作人员的辛勤付出,是你们成就了这场成功的赛事。让我们携手,用技术赋能公益,以创新推动社会进步。”

赛事中大家不仅看到了各支队伍的精彩表现,也听到了他们发自内心的声音。参赛选手们纷纷表示,这次“技术公益马拉松”不仅是一次技术的挑战,更是一次深刻的社会责任感教育。他们通过参与比赛,深刻体会到技术的力量可以为公益事业带来实质性的改变。在比赛过程中,学会了如何将理论知识应用于解决实际问题,如何与团队成员协作以克服挑战,以及如何在有限的时间内高效地完成任务,这些经验对未来的学术和职业生涯都将产生深远的影响。 赛事落幕后,部分优秀方案将进入公益组织的试用和孵化环节,组委会也将继续推动资源链接、技术优化与成果传播,助力“从Demo到落地”的关键一跳。2025 CCF技术公益马拉松虽已落幕,但“技术为社会服务”的行动仍在持续。未来,CCF将继续扩大赛事影响力,构建更加开放、协同、可持续的技术公益生态,让更多科技力量在现实世界中“跑起来”“用起来”,共同推动科技与公益的深度融合。